童谣挽留的童心——记省级“非遗”代表性项目靖安客家童谣代表性传承人罗时铃

浏览量:50次 发布时间:2025-09-26 09:49

童谣挽留的童心——记省级“非遗”代表性项目靖安客家童谣代表性传承人罗时铃

来源:宜春市传统文化艺术协会

来源:宜春市传统文化艺术协会

每当皓月当空,我总情不自禁地想起孩提时依偎在祖母身边,看她悠悠的纺纱,听她轻轻地给我哼着童谣,印象最深的要数那《月光爷爷》:“月光爷爷(yǎ念哑),保佑伢伢;伢伢肯大(tāi念台),崽哩有卖。”我相信,大多数人都有这种美好的回忆,对童谣终生难忘。在靖安县,就有一个人与童谣结下了不解之缘:年幼时听童谣,长大后收集童谣,至今年已古稀,却在积极地传播童谣。他,便是省级非物质文化遗产代表性项目靖安客家童谣代表性传承人罗时铃。

痴迷的陶醉

罗时铃1955年5月出生于今靖安县官庄镇龙岗行政村山坑自然村。初中刚读一个月,因家中13个人吃饭,祖父、祖母、父亲、母亲、自己9姊妹,全靠父母亲两个人赚工分养家糊口,口粮钱都赚不够,只好回家务农,减轻父母亲一点经济压力。

传承人罗时铃

罗时铃虽然生活上困难,但是精神上还是快乐的,尤其是孩提时期,有着许多美好的回忆,其中最让他终生难忘的便是阿婆(祖母)教他唱童谣。

罗时铃永远不会忘记,在他8岁的那年中秋晚上,一家人坐在大门口赏月。当时国家经济形势好转,人们能够置办一点月饼、莲藕之类的赏月品,高高兴兴地赏月。天空蓝蓝的,没有一丝云彩,一轮圆圆的月亮渐渐从东边山头升起。年过花甲的阿婆坐在一把竹椅上,深情地仰视了一会月亮,慢慢地将作为长孙的罗时铃搂进怀里,说:“阿铃,你看今天的月亮好看吧?”

“好看。”罗时铃点点头。

“但是只能看,不能用手指,指了月亮,月亮爷爷会割你的耳朵。”阿婆郑重其事地叮嘱道。

罗时铃望了望月亮,又望了望阿婆慈善的脸庞,点点头,庄重地“嗯”了一声。

阿婆停了一会,摸着罗时铃的身子说:“宝宝,我教你唱首月亮的儿歌吧,蛮好听的。我也是小时候学得我阿婆的。”

罗时铃听说唱儿歌,而且是关于月亮的儿歌,突然兴奋起来,说:“好啊,您唱,我来学。”

阿婆轻轻地咳嗽一声,慢悠悠地哼了起来:“月光光,柘水上;船来等,轿来扛。扛到禾场下,杀猪迟马;扛到厅下,打鼓拜堂;扛到灶前,油盐喷香;扛到间里,一只烂脚姑娘。”阿婆独自唱完了,笑着问罗时铃好不好听。罗时铃早就听入了迷,自然一口连声地说好听。阿婆说:“你喜欢听我就来一句一句地教你。”接着,便阿婆唱一句,罗时铃跟着唱一句,就连坐在旁边的罗时铃的姐姐和弟弟妹妹也跟着咿咿呀呀地唱起来。

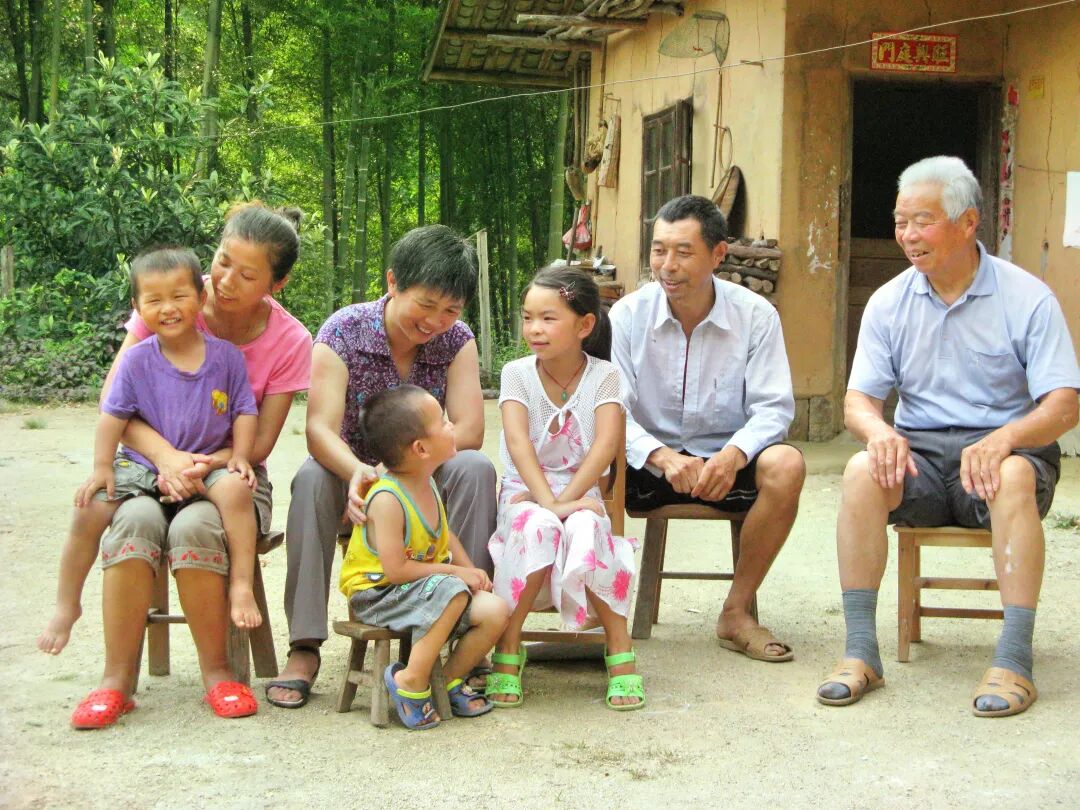

罗湾乡客家童谣传承人罗时玲全家在说童谣,李万宏摄

从那以后,罗时铃便时常缠着阿婆教他唱童谣。

有心的收集

一般人小时候学了童谣,当时会哼哼唱唱,长大了便很少唱了,只有老太太才会像罗时铃阿婆那样教教孙子孙女。可是,罗时铃却不一样,不仅经常哼哼阿婆教给的童谣,还有意识地收集各种他不会唱的童谣,加以记录整理。

罗时铃十五岁开始学做木匠,不仅学会了大木,而且小木、圆木样样会,就连做棺材也很精通,可谓木匠中的全面手。

靖安县地处山区,村庄很多建在半山腰,相互之间往往相隔很远,所以,做木匠经常在东家居住。一天晚上,皓月当空,天空中偶有朵淡淡的白云,山村的夜晚显得宁静而美丽。罗时铃等几个木匠坐在东家屋前的禾场上,一边闲聊,一边欣赏着美丽的山村。突然,一个七八岁的男孩牵着一个五六岁的女孩,来到禾场上,望着天上的月亮,咿咿呀呀地唱道:“ 月光光,好种姜。姜栗碌,好种竹。竹开花,好种瓜。瓜唔大,孙子偷去卖;瓜唔长,孙子偷去尝……”

罗时铃一听,心里咯噔一下,心想:我阿婆很早就教我唱了《月光光》,他这个《月光光》和我阿婆教的怎么不一样呢?于是,连忙将那小男孩叫到自己身边,拉着他的手问:“小朋友,你这《月光光》是谁教的啊?”

“我阿婆教的。你不信,问我妹妹。”小女孩连忙点头说:“是呀,是我们阿婆教的啊。怎么啦?我哥唱错了吗?”

罗时铃暗自思忖:虽然和阿婆教的不一样,可是也蛮好听的。看来,《月光光》有好多种唱法呢。何不去问问他们阿婆,或许还能学到其他的童谣呢。于是忙说没有错,并且要两个小孩带他去见他们的阿婆。

小孩子的阿婆是个古稀之人,见罗时铃前来问她童谣的事,笑笑说:“我这是没有事的时候教小孙子唱的,你一个大男人,问这个干什么啊?难道你还想学?你现在是大人,唱唱京戏或者高安采茶戏还差不多。唱这个有什么意思?”

罗时铃笑笑说:“我喜欢童谣,小时候跟着我阿婆学了一些,可是你这个《月光光》和我阿婆唱的不一样,我很想学学。你看看还有其他童谣么,都教给我听听。”说着便从裤袋子里掏出一张折得四四方方的白纸,从上衣袋子里拔出一支钢笔,做好记录的准备。

小孩阿婆奇怪地说:“怎么,你还要记下来呀?”

“对,我已经收集了好几首呢。您说,我来记。 ”

小孩阿婆只好将自己会唱的几首童谣念给罗时铃听。

有一天,罗时铃路过一片稻田,一个老农正在耙田,一边耙田,一边大声唱道:“缺牙耙,耙猪屎;耙一勺,自家乐;耙一升,自家蒸;耙一娄,送姊妹;耙一担,送到朱家湾。”罗时铃觉得挺有意思,便停下来,等那老农来到田头路边,忙递给他一支香烟,求他将刚才唱的山歌再念一遍,说着掏出早就准备好的纸和笔,做好记录准备。那老农甚觉奇怪,说是从来没有碰见过这样的人,或许是看在那支香烟的份上,或许是看在罗时铃一片诚意的份上,笑着将那首山歌一句一句慢慢念给罗时铃听。罗时铃一字不漏地记了下来。罗时铃走时,那老农望着他笑着说:“看不出来,你一个大男人,还有一颗小孩子的童心。少有,少有。”

积极的传承

非物质文化遗产重在传承,没有传承,便会中断或消失。罗时铃深知这一点,他常说,他是从前辈那儿学来的,也要像前辈一样,传给后人。

为了传承,罗时铃一方面教给自己的儿子,一方面传给学校的学生,再一方面传给相关文化部门。

2005年,罗时铃先后两次与石境乡小学联系,将学校学生聚集到操场上,给他们传授适合儿童唱的童谣。

2023.6.4省级传承人罗时铃教孩子念童谣

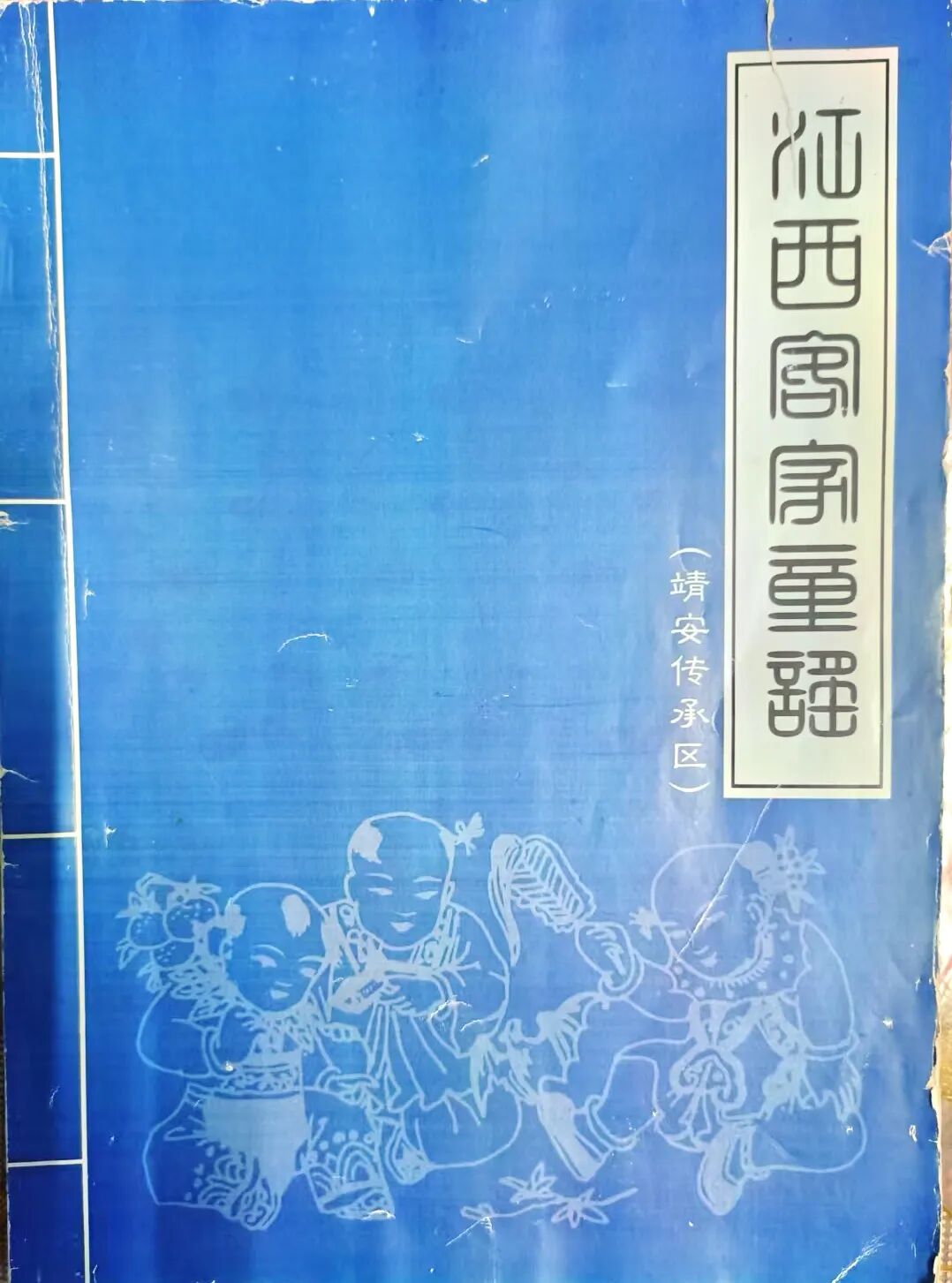

2023年、2024年,靖安县小学开展“‘非遗’进校园”活动。罗时铃不顾路途遥远,骑着摩托车,往返120公里,且多属崎岖不平的山路,赶往学校传授靖安客家童谣和山歌。其中一次下大雨,尽管穿了雨衣,但是狂风大雨,雨衣不大管用,罗时铃回到家中全身湿透。2013年8月,靖安县文化馆、靖安县非物质文化遗产研究保护中心收集、出版《江西客家童谣—靖安传承区》,全书237首童谣,罗时铃一人便提供了31首,占13.1%,是所有提供童谣者中最多的一个。

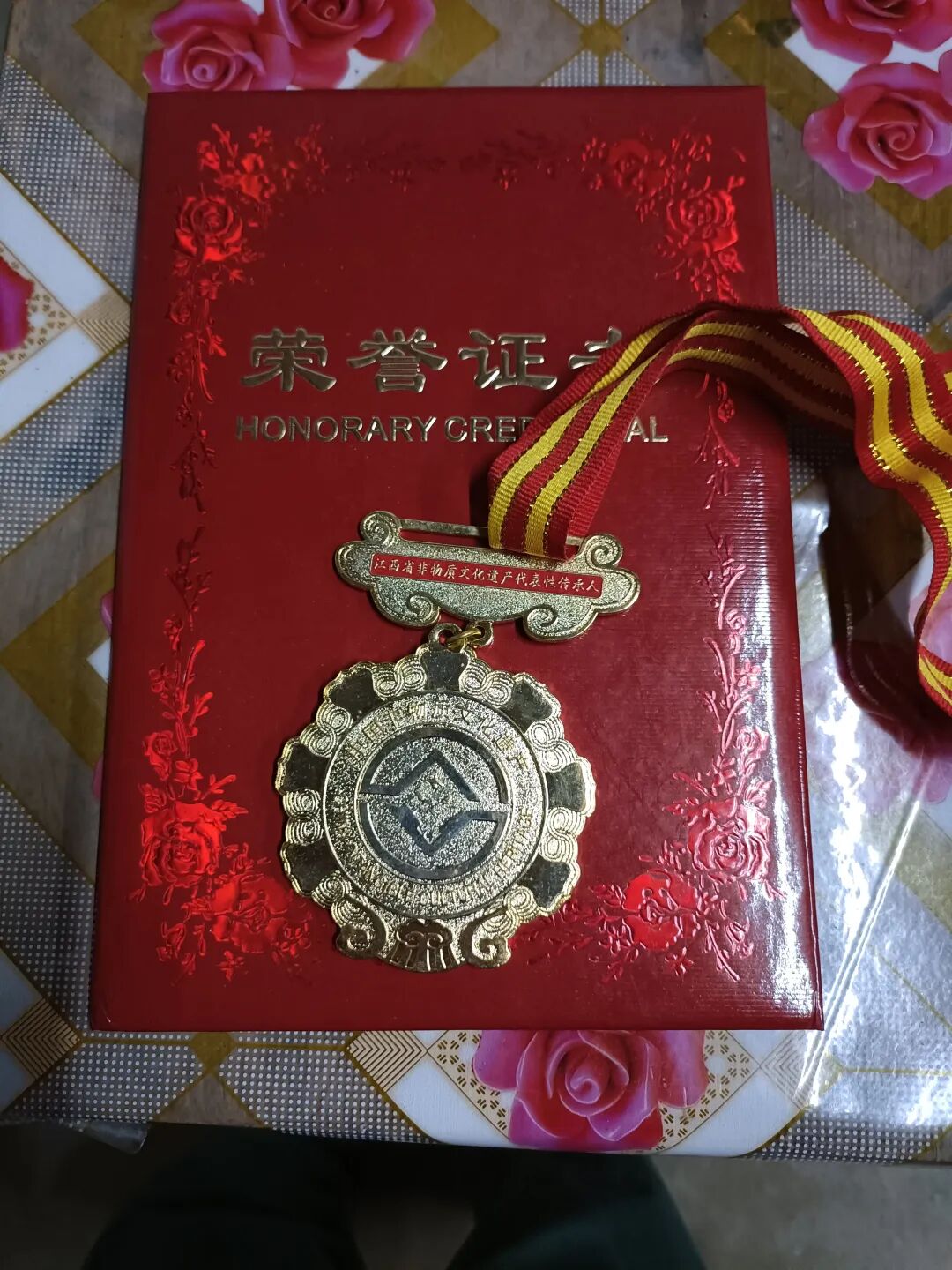

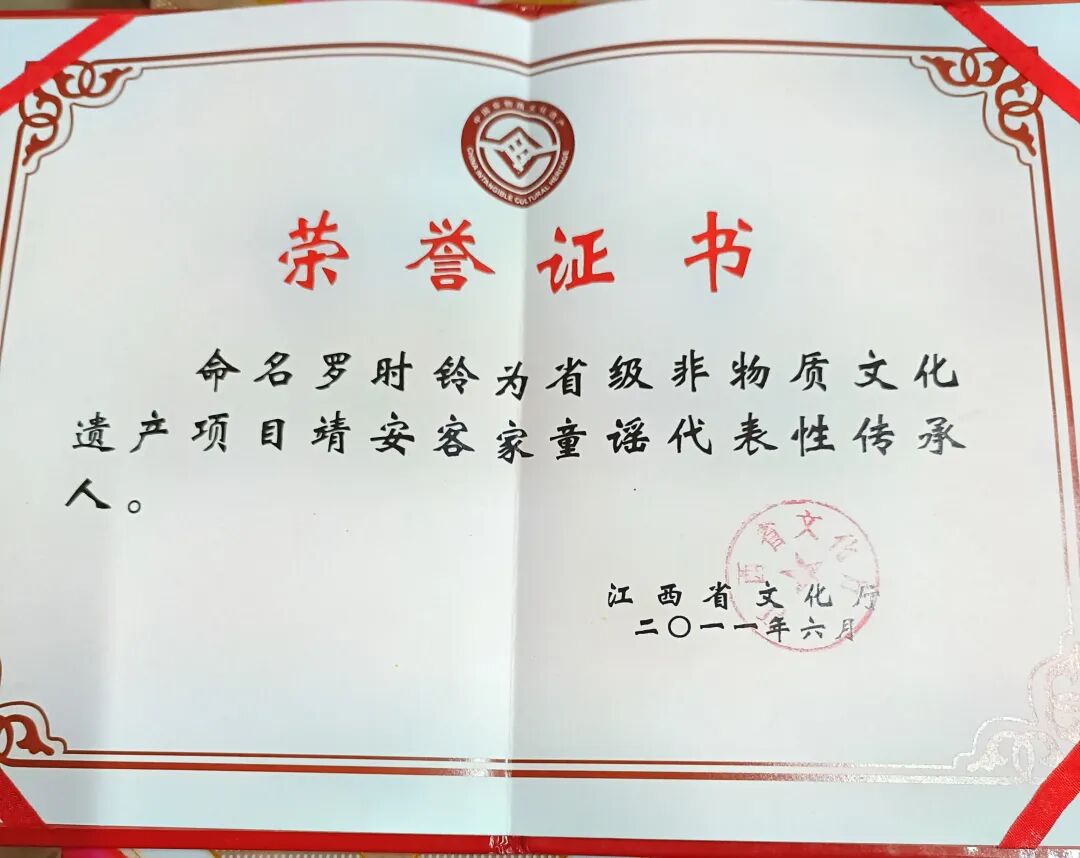

鉴于罗时铃在靖安客家童谣方面所做的贡献,2011年6月,江西省文化厅命名他为省级非物质文化遗产代表性项目靖安客家童谣代表性传承人。

作者简介